Задачи и средства адаптивного физического воспитания

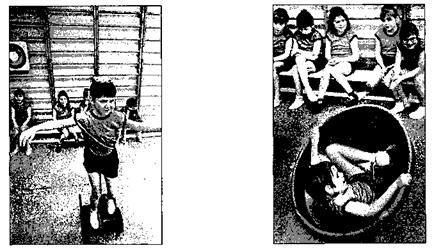

Рис. 2.12, а. «Педальки» дляРис.2.12, б. «Конус» для формирования навыка праразвития вестибулярного вильной осанки и равновесияаппарата

Методы и методические приемы обучения, коррекции и развития

В работе с данными категориями детей используются все методы обучения, однако, учитывая особенности восприятия ими учебного материала, есть некоторые различия в приемах. Они изменяются в зависимости от физических возможностей ребенка, запаса знаний и умений, наличия предыдущего зрительного и двигательного опыта, навыка пространственной ориентировки, умения пользоваться остаточным зрением.

Остановимся на некоторых из них.

Метод практических упражнений основан на двигательной деятельности учащихся. Чтобы совершенствовать у детей с нарушенным зрением определенные умения, необходимо многократное повторение изучаемых движений (больше, чем нормально видящим). Учитывая трудности восприятия учебного материала, ребенок с нарушением зрения нуждается в особом подходе в процессе обучения: в подборе упражнений, который вызывают доверие у учащихся, ощущение безопасности, комфортности и надежной страховки.

Опыт работы позволяет выделить следующие направления использования метода практических упражнений:

— выполнение упражнений по частям, изучая каждую фазу движения отдельно, а затем объединяя их в целое;

—выполнение движения в облегченных условиях (например, бег под уклон, кувырок вперед с небольшой горки и т. д.);

—выполнение движения в усложненных условиях (например, использование дополнительных отягощений — гантели 0,5 кг, сужение площади опоры при передвижении и т. д.);

—использование сопротивлений (упражнения в парах, с резиновыми амортизаторами и т. д.);

—использование ориентиров при передвижении (звуковые, осязательные, обонятельные и др.);

—использование имитационных упражнений (например, «велосипед» в положении лежа, метание без снаряда и т. д.);

—подражательные упражнения («как ходит медведь, лиса»; «стойка аиста»; «лягушка» — присесть, положив руки на колени, и т. д.);

—использование при ходьбе, беге лидера (дети ориентируются на звук шагов бегущего рядом или на один шаг впереди ребенка с остаточным зрением);

—использование страховки, помощи и сопровождения, которые дают уверенность ребенку при выполнении движения;

—использование изученного движения в сочетании с другимидействиями (например, ведение мяча в движении с последующим броском в цель и др.);

—изменение в процессе выполнения упражнений таких характеристик, как темп, ритм, скорость, ускорение, направление движения, амплитуда, траектория движения и т. д.;

—изменение исходных положений для выполнения упражнения (например, сгибание и разгибание рук в упоре лежа от гимнастической скамейки или от пола);

—использование мелкого спортивного инвентаря для манипуляции пальцами и развития мелкой моторики руки (мяч «ежик», массажное кольцо и мяч, ручной эспандер, для дифференцировки тактильных ощущений — отделение риса от гороха и т. д.);

—изменение внешних условий выполнения упражнений: на повышенной опоре, бег в зале и по траве, передвижение на лыжах по рыхлому снегу и по накатанной лыжне и т. д.;

—варьирование состояния учащихся при выполнении физических упражнений: в условиях проверки (самоконтроль, взаимоконтроль, зачетный урок и т. д.); в соревновательных условиях (внутри класса, школьные, районные, городские и т. д.); использование разученных двигательных умений в повседневной жизни;

—использование упражнений, которые требуют согласованных и синхронных действий партнеров (бег парами с передачей мяча друг другу с постепенным увеличением расстояния между партнерами и т. д.);

— изменение эмоционального состояния (бег в эстафетах, в подвижных играх, выполнение упражнений с речитативами, музыкальным сопровождением и пр.).

Метод дистанционного управления также относится к методу слова, он предполагает управление действиями ученика на расстоянии посредством следующих команд: «поверни направо», «поверни налево», «иди вперед», «три шага вперед, вправо, влево» и т. д. Дети с нарушением зрения часто пользуются звуковой информацией. В большинстве упражнений при взаимодействии с опорой или предметом возникает звук, на основании которого можно составить представление о предмете. Звуки используются как условные сигналы, заменяющие зрительные представления.

Метод упражнения по применению знаний, построенный на основе восприятия информации при обучении посредством органов чувств (зрение, слух, осязание, обоняние). Этот метод направляет внимание ребенка на ощущение (мышечно-двигательное чувство), возникающее в мышцах, суставах при выполнении двигательных действий, и позволяет совершить перенос усвоенных знаний в практическую деятельность. Например, можно предложить ребенку побегать за лидером, догнать его, обратить внимание ребенка на движение рук, ног, почувствовать мышечное ощущение, а затем предложить бежать самостоятельно, стараясь воспроизвести те же мышечные усилия, которые он ощущал при беге за лидером.

Читайте также:

Развитие

музыкально-ритмических движений

Учить детей овладевать ходьбой под веселую маршевую музыку. Учитель сначала показывает, как ходит кукла (желательно использовать куклу большого размера), напевая: "Наша куколка идет, ни за что не упадет .", затем предлагает походить детям, говоря, что кукла теперь посмотрит на них (сначал ...

Классификация сказок

С точки зрения содержания, выделяют следующие жанры русских народных сказок: сказки, посвященные животным; волшебные сказки (сказки о необычных и сверхъестественных событиях, приключенческие сказки); социально-бытовые (социально-бытовые, сатирико-бытовые, новеллистические); сказки смешанного типа ( ...

Поэтика волшебных сказок

"Сравнительный указатель сюжетов" включает 225 сюжетообразующих мотивов волшебной сказки, самые популярные из которых (“Победитель змея”, “Бой на калиновом мосту”, “Три подземных царства”, “Смерть Кащея в яйце”, “Чудесное бегство”, “Звериное молоко”, “Мачеха и падчерица”, “Сивко-Бурко”, “ ...

Актуальное на сайте

- Главная

- Методики воспитательной работы

- Основы педагогической деятельности

- Технико-педагогическая эффективность

- Деловая игра в обучении

- Воспитание толерантности

- Лекция как активная форма обучения

- Современное образование