Профилактика затруднений школьников при обучении математике на примере темы "Уравнения с переменной в знаменателе"

Упростив уравнение (2), получим квадратное уравнение

![]()

Его корни – числа -2 и 5.

Проверим, являются ли они корнями уравнения (1). При  общий знаменатель

общий знаменатель  не обращается в 0. Значит, число -2 – корень уравнения(1).

не обращается в 0. Значит, число -2 – корень уравнения(1).

Итак, корнем уравнения (1) служит только число -2.

Вообще, при решении дробных уравнений целесообразно поступать следующим образом:

Найти общий знаменатель дробей, входящих в уравнение;

Умножить обе части уравнения на общий знаменатель;

Решить получившееся целое уравнение;

Исключить из его корней те, которые обращают в 0 общий знаменатель.

Метод, использующий равенство дроби 0.

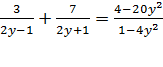

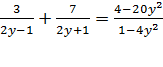

Начнем с примера. Пусть требуется решить уравнение

(1)

(1)

Перенесем выражение  в левую часть уравнения с противоположным знаком, т. е. прибавим к обеим частям уравнения по

в левую часть уравнения с противоположным знаком, т. е. прибавим к обеим частям уравнения по  и разность

и разность  в правой части уравнения заменим нулем. Получим уравнение

в правой части уравнения заменим нулем. Получим уравнение

(2)

(2)

Может ли при переходе от уравнения (1) к уравнению (2) произойти потеря или приобретение корней?

Очевидно, что так как разность  тождественно равна 0 на множестве тех значений у, при которых

тождественно равна 0 на множестве тех значений у, при которых  то мы могли бы приобрести новые корни за счет значений у, обращающих в нуль выражение

то мы могли бы приобрести новые корни за счет значений у, обращающих в нуль выражение  Но они не могут служить корнями уравнения (2), так как при этих значениях выражение

Но они не могут служить корнями уравнения (2), так как при этих значениях выражение  , входящее в качестве слагаемого в левую часть уравнения (2), теряет смысл.

, входящее в качестве слагаемого в левую часть уравнения (2), теряет смысл.

Рассуждая аналогично, мы можем показать, что вообще уравнение r(х) = р(х), где r(х) и р(х) — рациональные выражения, причем хотя бы одно из них дробное, равносильно уравнению r(х) —p(x)=0

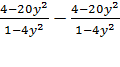

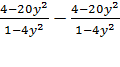

Вернемся к рассматриваемому примеру. Представив теперь cумму дробей  в виде отношения двух многочленов, получим уравнение

в виде отношения двух многочленов, получим уравнение

(3)

(3)

Так как в результате преобразования суммы дробей в дробь мы получили выражение с той же областью определения и тождественно равное исходному выражению на этой области, то уравнение (3) равносильно уравнению (2), а следовательно, и уравнению (1).

Всякое ли преобразование дробного выражения r(х) — p(х) в дробь, числитель и знаменатель которой многочлены, позволяем от уравнения r(х) — р(х) = 0 перейти к равносильному уравнению вида  , где f (х) и g (х) — многочлены?

, где f (х) и g (х) — многочлены?

Рассмотрим примеры.

Пример 1. Заменив в уравнении

(4)

(4)

Читайте также:

Особенности социально-педагогической деятельности в начальной школе

Закон Российской Федерации «Об Образовании» законодательно закрепил приоритет личности в процессе воспитания и обучения человека в условиях образовательного учреждения. Такой подход требует большего внимания к личности обучаемого, его социальным проблемам, которые в условиях образовательного учрежд ...

Содержание обучения лексической стороне

речи

Владение словом является важнейшей предпосылкой говорения, но в репродуктивных видах речевой деятельности знание только значения слова недостаточно; здесь не меньшую роль выполняет владение связями слова и образование на их основе словосочетания. Знать слово, значит знать его формы, значение и упот ...

Половое и гигиеническое воспитание в школе

половой воспитание гендерный Половое воспитание младших школьников осуществляется в процессе преподавания учебного предмета «Человек и мир» (блоки «Человек и общество» и «Человек и его здоровье»), где уже сложилась определенная система в этом направлении, а также при изучении курса по выбору «Здоро ...

Актуальное на сайте

- Главная

- Методики воспитательной работы

- Основы педагогической деятельности

- Технико-педагогическая эффективность

- Деловая игра в обучении

- Воспитание толерантности

- Лекция как активная форма обучения

- Современное образование